文/陈洪亮

人生际遇,在于情起处。如是落得清凉收场,也算是一种境遇。

万法本闲,惟人自闹。

忽复觉来,凡为过往,如正眼观去,皆是一场笑具。

(一)

行脚康藏,本是这几年的生活。热情时,论论近事;清心时,静察往事;闲起时,做些时文;聊赖端口,也玩味点旧情。

大抵如此。

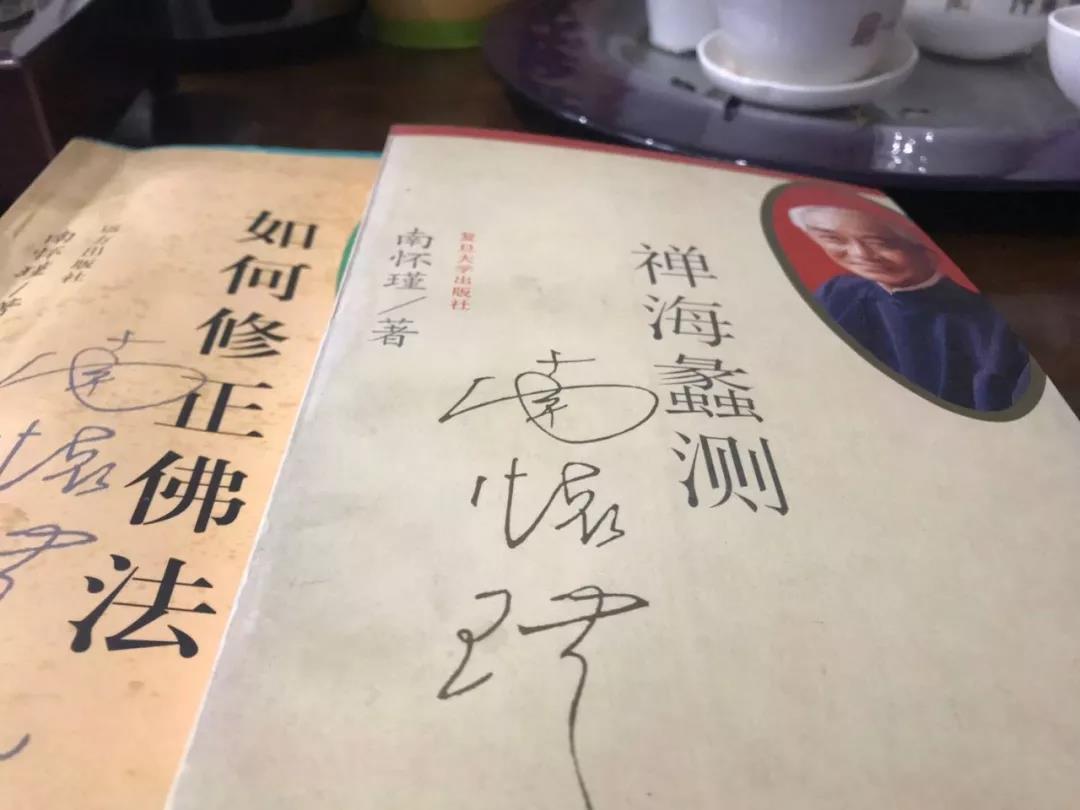

翻读南怀瑾的《如何修正佛法》(有白话文释义)、《禅海蠡测》(全文文言文)二书,也算是机缘。

这是十几年前的旧书,摆在家里书架最下端。书的处境是容貌泛黄、灰尘沾落。对于粉尘过敏的人,甚是不情愿触碰。

2019年,简单的时间,大悲喜夹杂着众生的小悲喜。该经历的劫不该历的难,都如重看此书的况味,皆富机缘。

长期以来,我是不碰佛家的。虽几年以来,初读易及诸子,大海寻花般力不从心,无力感和历史虚无感时时于深夜袭来,时感人生如白驹过隙,万物皆为刍狗,渺渺茫茫,一众皆如在梦中镜里。

万法本闲,惟人自闹罢了。心境竟然来了,突然就想看看。见书中竟划有不同颜色的笔线,全无记性,可见当时是一点没读懂。

读读记记,略微收获,自在自心了。我喜欢《禅海蠡测》,素喜禅宗的“接引之辞”的境悟和 拈花微笑的会心,喜“ 鸳鸯绣出从君看,不把金针度与人”的慧心,也喜“手挥五弦、目送飞鸿”的天真,更追求那种情量若尽的“庭前柏树子”的天清月明。

尽可如此,人生得一清凉,也并非易事。

那日,为觅心境,舒泰身骨,照旧一个人放置于西湖胜景,自得沉吟一首《清平乐》:

”晴日湖阔,闻得几声鸣落。几簇窈窕垂丝络。多情惹得风过。叶儿懒搭树梢,斜阳穿林过好。眼觉万里江山,清泪满襟如草。”

“叶儿懒搭树梢,斜阳穿林过好。”这是“悠然见南山”的惬意和慵懒,我时常猜想,人生自该是需要有大感情的,天下尽是个人得意,那就无所谓佛说的“行愿”一说的。佛求大乘之境界,就在于大慈悲的普渡。眼中有万里江山,方落得下满襟清泪。

舍小求大,这就是 佛谓修证之功用。而其进阶,方能有大彻大悟。

(二)

有的事情,适合藏之于心。言之即不美。说出来了,就有动机,不正亦不美。

事为不言,桃之不语,下自成蹊。这是佛说的默然。

佛家说,情起处,即为障;此谓攀缘心起。人间有爱,皆不可言说,而在于行。说则妄言,行则修证!

禅宗对中华的影响很大,而且也仅中国佛家能够发扬光大禅宗。我猜想,这也是只有中国字的精妙可以承载这样的境界和意象。

印度佛谓十家,仅释迦牟尼为教外别传。释迦牟尼拈花示众,众僧皆默然,唯有迦叶尊者微笑。一众正法眼藏,皆起于默然之中。

众人皆知禅宗文字引度,不知最妙者在于一个“默”字,其次在于求一个“众默”中的微笑。

所谓禅佛的拈花微笑,所谓开悟的接引之辞,禅宗以“性空见佛”概之。看时,不用博量,不用注解,不用要得分晓,不用向开口处承当,不用向举起处作道理,不用堕在空寂处,不用将心等悟,不用向宗师处领略,不用掉在无事甲里。但行住坐卧,时时提撕。

禅宗真是很难。但就上述之话语,往美处去,在见地里寻。没有上等的文辞和思辨,是很难读懂的。这就等于开悟的双方,都需有最高境界的猜度,方能有这样境界的对话。

而且,话头都是只说一半,被接引者须有“开悟”的慧心。对于被接引的人来说,别人下手不得,须是自家下手,舍命一下,慕然而自得。

所以,禅宗修行三境地:见地,修证,行愿。通俗讲,见地就是理,要修的见地,至少得熟读四书五经,精研易数,天文、地理、星象、占卜、医药等等能触类旁通,古之得道禅师,无不是天赋异禀、才华横盖之人。

故禅宗祖师有言:我为说法,为度上上根人。所谓上上根,即为大乘人。须得学识超群,聪颖智慧之人。禅宗大德,都是通天彻地之人,易经以下,四书五经,诗词歌赋,均为上上品。

能达到这一“见地”,太难!

现在学佛,晓得 自性本空,性空缘起。这个道理谁都明白,但凡文字都是简单的,能用文字说的通的,都是浅薄的。粗鄙不堪入耳。

严格来说,禅宗是心宗。达摩祖师指定以楞伽经印心楞伽经,佛语心为宗,明心见性,这也是误了在这里,其实,达摩祖师还指出了,一个是理入,一个是行入。

所谓“行入”,佛讲修证,按照大家都知道的就是“知行合一”。有的事情,非亲历不可。无非就在于个人悟性了,8、9个月的经历也可等同于8、9年的历练。

明代的阳明心学,和禅宗的“心即是佛”有着异曲同工之妙。心学提倡知行合一,即知而行,即行而知。佛说,行解相应。这都是一样的道理。

我常常纠正别人说,阳明心学,不是王阳明劈天盖地的独创,而是承袭古人以及多家学术后,相激相荡地创新而成。王阳明学剑不就、读书求功名不成,后沉迷辞章,精研儒学力证理学格物,后入黄老和佛家……这一切,按照现在人来说,其怪异举止和疯子无异。

人生一旦开悟,如雨过天晴,昔日之扰扰者,皆如昨梦,此心此身,语默行静,皆如在梦中镜里。

释迦牟尼佛跟孔子一样,都是能当“老大”的料。释迦牟尼灵山示法,拈花示众,有举止而不说透,看着微笑的迦叶尊者用极具诱惑性的语言说,我教的是密法,佛教教义里都没有的,只要在“心”。

佛家称这为禅宗第一公案。所谓公案,就是谁都能解而谁都解不得。

孔子也是这样,开头《 学而》,也是诱惑力满满。做学问,要按时的经常学,有知心朋友从“远”从“方”处来,有不愠的修养,而成儒雅的谦谦君子。

纵看一切学说,开篇总是都充满诱惑和惟我独尊的霸气。

“理入”难,“行入”更难。

(三)

人生是需要烦恼的。

这正如有人说打坐冥息,声称是要除却妄念,但是,这种人是不懂佛法的。都无妄念,唯有植物人。《楞伽经》:理须顿悟,乘悟并销;事非顿除,因次第尽。说的是,理悟知解,然后求行解相应,而至于圆极也。

所谓有杀人剑,还得有活人刀。妄念即是杀人剑,也可化为活人刀。

成佛不成佛都是有烦恼的。释迦牟尼佛也是有“教化”的烦恼。佛经上有记载,他烦到溜进山里,遇到被500头大象吵闹的逃跑的大象王。释迦牟尼佛摸摸象王的头,此时,你我的心情是一样的。

报身在这里,还是受到世界许多牵累。各方的菩萨、佛见面时,都有两句问询话:世尊少病少恼,安乐行否?所应度者,受教易否?不令世尊,生疲倦耶?

看到这里我不禁莞尔。这就是孔子为何可以成为圣人,他诲人不倦。

佛追求的,借妄念摒除一起众生相,而得一清凉心。否则,纵然一夜风吹去,只在芦花浅水边。

作为普通人,自明慧性一般是很难得的。有句话说:“山僧居寺庙福严圣地,只见福严境界。”行走起落哪里,知晓便在哪里。

一个人,居于世,能如居水边林下,这就是涵养。荆棘从中下足易,月明帘下转身难。普通人等修心,修什么呢?能修一个向真就不易。无求非得安定,有云蒸霞蔚的内心也很精彩:有时云生碧嶂,有时月落寒潭,时闻鸟飞鸣落,鼻嗅花香散祝,耳听得渔唱潇湘,也能沉醉猿啼岳麓。

人生修行真如冰凌上行,似剑刃上走。“宴坐水月道场,修习万花空行“,就是一境界了;真做到“心如枯木,始有少许相应”那就太难。

禅门重证悟,“一声霹雳顶门开”。禅师云顿悟,“于一切时,一切事,突地一声,涣然冰释,如仰首枝头,顿见果熟,心月孤悬,光吞万象。”

我以为这还不是悟,这还是停在“缘觉”的相生。而佛所谓的最高境界,是待 万象落尽后的寂灭。最后,也仅是,但见日头东边上。

如此说来,还是孟子说的养“浩然正气”,更具铮铮君子。铁板铜琶,高唱大江东去;红牙檀板,低吟“杨柳岸,晓风残月”。毕竟风流。

香炉古庙,毕竟是冷湫湫的底。

(四)

张无诤:天下有三事,皆妙如精微,而其道相当——禅师妙用、兵家奇计、诗人灵感。

以正治国,以奇用兵,柱下之言确矣。

喝茶聊天最怕碰到总拿“心灵鸡汤”说事的人。保持微笑,多看书,多锻炼。心中不禁苦笑。多看书的人,还能保持微笑,那就白看了——那是快乐的猪。

世间事,佛家事,总是无比的相同。说理者多,行理者少。按佛家劝戒,放下文字禅,要其当下会取也。

沩山禅师对仰山禅师一时权巧:“但贵子见正,不说子行履”。文字禅、口头禅、知解禅,总归是一问一言、一机一境上。饮露栖风,终于要与草木同朽。大疑则大悟,小疑则小悟,不疑则不误。要从真实疑情着手,务凭知解为是。

口念阿弥陀佛,不见得就是“空”的善念。语机得当,可如千年暗室,一灯照之;那是花千万尽回大地;松风水月,未足比其清华;仙露明珠,讵能方其朗润。

南怀瑾先生书中自有超群的离见,囧出的格量,受益匪浅,其高光赞之无益。但不少观点我是不敢苟同的。比如,他谈释儒道三家学术思想,认为是“迹虽相距,理常会通”“及其终极,皆归于道”。大体走向如此,但是用这样的大体观之于一切历史片段,而有意忽视具体环境,进而做出的一系列于人于物的评判,我是不认可的。

南先生谈韩愈、欧阳修、李翱排佛,认为是少数偏执之人,是儒家之激进者。笃于守旧,以卫道自任,出而排斥,立言之间,仍不免此疆彼界,比长挈短。这一点,我是寻空想拿话问他的。

他是佛家底色,对于中国文化定是有过人之研究,不过不得不说他的底色是佛,兼而为黄老,对于历史学之考究,却失去了严谨。不可否认他的文化思想可以说是既杂而博,正是因杂而博却失去了所需的谨而慎,踏于万流之上的飘逸放纵却不免失去了守约克制。私见来看,南先生之谈论语、易经,常常是把各种思想潮流,特别是佛家的价值观植于其间,而且免不了常抒己见,多了附加的看法,添了自由的解读,少了本该有的儒者之道的完整秩序的推敲和经纬的条析。读者看了,却常常是发现多种思想体系和学理经常互窜,宾客相争,有时反客为主。读南先生的《论语别裁》某些解释是不见的是通的,有的意思解释看似通,但思想的进阶往往是入了道,却容易中途走错了门,一拐又出来了。

其实,佛家自到中国,佛经释义翻译的名词、定义,多来自孔子的发明。包括大量的利用了大学、中庸的文字表述。不过,私下以为,儒家经典特别多,如果国文功底适可,初读《论语》首推程树德的《论语集释》。朱熹是圣人,他的《论语集注》在进阶时当然是必读的,毕竟经过那么多大儒检验,能错都不容易。即使错了,能跟圣人一起错,那也是我等福分了。

这样评价南怀瑾先生,定会不容于很多人。不过,读书各自是有深浅的,彼此评判也并非就一成不变。不过,现时,我是不愿意改变的;或许,将来会有不同见解。不管如何,都是出于鄙人本心,虽为浅见缪见,总比一无见地,人言亦言好。人的见识是要有修证的过程,人的思想也是要有论证的进阶。错了可再改,我想这样求知,也未必不是一种好方法。

在君子,只是讲明正学,互诤意见之不同。而仅小人以及浅薄者,才会认为“唯一不变的真理”。把语言、文字作为唯一的真理,其实就是最大的谬论了。这就是所谓的后人谈及佛教禅学,总是在参话头,沉迷于诗句、章辞的游戏上,而忽视了文字所表达的思想境界。

不过,谈及佛学研究,在我有限视野里,南怀瑾先生当是排在第一位。这就是我说,南先生底色是佛。他对佛学的研究、身体力行、热爱,均超过其他学术。这就是可以解释,他常常把佛家凌驾于其他学术思想之上。我喜欢拿胡适和冯友兰做比喻,总认为胡适比冯友兰高在于“格局”,胡适研究先秦诸子,是包容的把诸子置于平等位置。而冯友兰先生则是优于“术专”,这是这种“术”的钻研和推崇,常常把儒学置于其他诸子之上。

这是一个辩证体,也是一种无可奈何。

(五)

中国的学术,儒道两家并驱,至后汉开始、历经南北朝,而至唐,佛家加入,实质渐变,至北宋为一大转纽。至此,支配东方学术思想,始终不离儒、道、佛三家之学。

张无诤把禅师妙用、兵家奇计、诗人灵感作为妙如精微的天下三事,而其道相当。其实,反过来说,研究佛学特别是禅宗,当然包括很多的思想文章皆是如此,如读易、读老庄,拿《道德经》、《庄子》、邵雍的《渔樵问对》等。

有的东西,初读好似都易懂。比如参悟《道德经》:“道可道,非常道;名可名,非常名”。初看,字面意思都懂。但那仅只表面,合上书一转身,其实什么都忘了。这种用功,无非做一无事闲人,其实还是旧时人,根本无法“上天入地”的通神。

我常认为,除非能静对行文,万籁寂静中,任凭思想游离于内里,神走龙蛇,“高高山顶立,深深海底行”的上天入地,发他个6个小时以上的呆,一枕清风几百年,无心于万物,醒来时仿若是得了“云散水流去,寂然天地空”的清凉。 否则连门都未入呢。

这可能是中国语言文字的精妙之处。学问尽在文辞之外。所谓,禅学只传授上上根之人就是这个意思。

后世修禅宗,就是参悟话头,这就很可笑,禅宗首先注重的是见地。

是夜,搁笔已是凌晨三点。窗外夜色清凉,囫囵吞点“虚食”。这真是如佛偈般念叨:夜下,常分不清是在吃宵夜,还是夜静到无聊在食东西。

万法本闲,惟人自闹。人生际遇,在于情起处。落得清凉收场,算是境遇。

回想起来,走过的路途,来往的人,其实正眼观来,皆是一场笑具。静处扪心自思,一念万年,真如一条白练去了。

唯有宁叮叮地,独坐遗芳成故事。(文/陈洪亮)